長沢遺跡

伝統・文化長沢遺跡

約5000年~4000年前の遺跡・長沢遺跡

福生市内には、現在19カ所の遺跡が確認されています。なかでも拝島段丘の縁(現在の福生消防署・第一小学校付近)にある長沢遺跡は、市内最大の縄文遺跡で、福生駅の北西約300メートルの地点を中心として、約5万平方メートルの面積をもつと推定されています。段丘の崖には、かつて豊かな湧き水があったと考えられることから、この地域は、縄文時代の人びとにとって住みやすい環境であったといえます。

住居跡・出土品

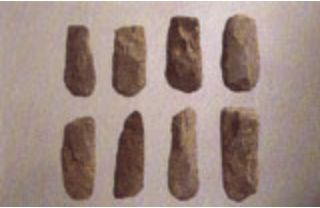

長沢遺跡では、1970年(昭和45年)の第一回に始まり、現在までに9回の発掘調査が行われてきました。これらの調査によって竪穴式住居跡のほかに、温めた石を敷き詰め、蒸し焼き料理に使ったと思われる穴(集石土坑)や、墓と思われる穴(土壙墓・どこうぼ)など、多くの遺構が見つかっています。また勝坂式土器や加曽利E式土器、土掘り用の道具である打製石斧といった石器類など、多種多様の遺物が出土しています。

-

長沢遺跡7次調査(福生第1小学校校庭)校庭で竪穴式住居跡が1軒確認された。

-

長沢遺跡9次調査(福生消防署南側)9次調査では13軒の竪穴式住居跡が確認された。

-

竪穴式住居跡(7次調査出土)この住居は地面を掘ってつくられており、四本の柱の跡がある。

-

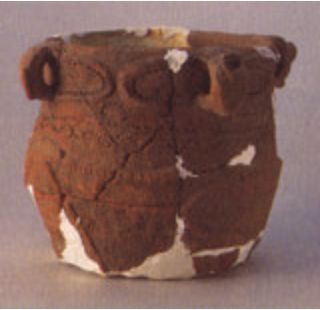

深鉢型土器

(阿玉台式・2次調査出土) -

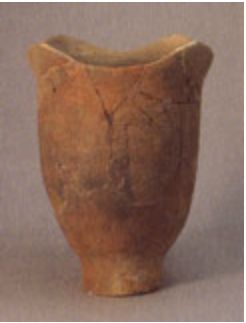

深鉢型土器

(五領ヶ台式・3次調査出土) -

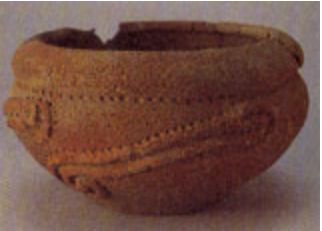

炉体土器

(加曽利E式・1次調査出土) -

浅鉢型土器

(勝坂式・1次調査出土) -

長沢遺跡出土の打製石斧

-

石皿と磨石

-

人面把手

(勝坂式・2次調査出土) -

顔面装飾

(勝坂式・9次調査出土)

※出典:福生市教育委員会発行「福生歴史物語」